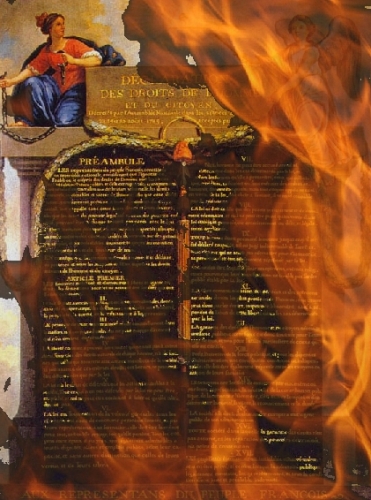

La fin de l’universalisme

L’Europe a cru à l’universalisme. Elle a cru que les frontières culturelles, religieuses, humaines, politiques étaient des chimères que l’on pouvait effacer. Elle a cru qu’en dehors de l’Europe les autres étaient d’autres soi-même, avec les mêmes volontés, les mêmes passions, les mêmes objectifs. D’autres soi-même qui aspiraient, dans leurs désirs secrets, à devenir comme les Européens. Elle a cru que l’on pouvait exporter les valeurs et les idées, qu’il suffisait pour cela de coloniser, autrefois, de normaliser, aujourd’hui, si besoin au moyen d’une guerre.

Peindre le monde à son image

L’universalisme n’était pas exempt d’ambiguïté. En voyant dans l’autre un être encore à l’état de nature, qu’il fallait « développer » pour le transformer en homme complet et abouti, la pensée universaliste était porteuse de guerres et de drames. La première période coloniale (1880-1960) fut une tentative d’exportation des valeurs universelles. Puis, en dépit de l’échec de celle-ci, les Occidentaux continuèrent de vouloir peindre le monde à leur image. Ce fut la grande époque des objectifs de développement, d’une colonisation intellectuelle à laquelle des élites se prêtèrent, flattée d’entrer dans le monde occidental et d’être invités dans les colloques mondiaux. La modernisation devait suivre la voie de l’occidentalisation. Il y eut un premier accroc en 1979 quand les mollahs iraniens affirmèrent vouloir moderniser leur pays sans l’occidentaliser. Un accident de l’histoire probablement, qui se prolongea avec Kadhafi et Saddam Hussein. Mais la démocratie, qui n’était plus seulement un régime politique mais une idéologie politique, devait être la plus forte. L’universalisme, si doucereux et sirupeux dans son langage, provoqua des guerres sanglantes dont les blessures n’ont pas encore fini d’abîmer le monde. Yougoslavie (1991-2001), Afghanistan (2001-2021), Irak (2003), Syrie et Libye (2011-) pour les principales. La démocratie devait être exportée à coups de bombes et ainsi remodeler le visage et les peuples de ces pays. La planification politique à l’échelle internationale échoua. Ces pays rejetèrent l’Occident et ses valeurs universelles. Simultanément, d’anciens empires abattus se réveillèrent en voulant peser sur la scène du monde : Russie, Chine, Inde ; eux-aussi avec la modernité technologique mais sans les valeurs occidentales.

Dans l’espace occidental même, l’universalisme était rejeté au profit d’un retour à l’indigénisme ; l’Amérique latine et l’Afrique en furent les laboratoires. L’Afrique, qui devait avancer à marche forcée à coups d’élections, de démocratie et d’aides publiques au développement connait un émiettement sans précédent. En Europe même, l’assimilation et l’intégration des populations extra-européennes devient de plus en plus complexes ; loin de vouloir adopter les modes de vie européens elles souhaitent conserver leurs cultures et leurs spécificités. L’universalisme est mis en échec à l’intérieur même de l’Europe. Ainsi, nous avons un monde de plus en plus uni par la mondialisation, de plus en plus technologisé et connecté mais également de plus en plus émietté et diversifié parce que l’universalisme a échoué.

Accélérer quand on échoue

Le propre d’une idéologie est de ne pas reconnaitre son échec et de ne jamais déposer les armes : quand elle échoue, elle accélère. La fin de l’universalisme signifie donc l’accélération de sa défense, d’où les interventions passives ou actives en Syrie et en Libye, alors que l’échec de l’Irak était patent. D’où le refus de voir le monde tel qu’il est, de penser les empires renaissant, de comprendre les motivations et les idéologies qui sous tendent les actions des autres pays et des autres peuples. Reconnaitre l’échec de l’universalisme, c’est reconnaitre l’échec de près de deux siècles de politique mondiale.

Pourtant, cette fin de l’universalisme est une bonne nouvelle. Parce qu’il est un sentimentalisme et un idéalisme, il a conduit à la guerre, il a bouleversé des régions, il a affaibli l’Europe. En posant systématiquement le débat sur le terrain des valeurs et de la morale il a empêché toute entente et toute conciliation. L’universalisme est une rupture intellectuelle avec la vision classique de l’homme et des relations entre les nations, fondée sur la nature humaine et les rapports de forces. La fin de l’universalisme n’est pas le fait des idéalistes qui auraient reconnu leur échec, il est le fait des autres peuples qui l’ont rejeté parce que contraire à leurs cultures et à leurs intérêts. Parce qu’il est né en Europe et qu’il a été exporté dans les zones tenues par les Occidentaux, l’Europe est aux premières loges de sa disparition. Les guerres extérieures et intérieures qu’elle connait désormais signent la fin de l’universalisme, même si beaucoup ne veulent pas le reconnaitre. Le projet même de l’Union européenne, fondée sur la dissolution des nations dans une bureaucratie impériale, est un échec, les nations, notamment l’Allemagne, reprenant leurs intérêts de puissance. le nouveau siècle débuté est donc en rupture avec les deux siècles passés du fait de cette disparition de l’universalisme.

L’école des réalistes

Pour la France et l’Europe, une autre voie était possible. Loin de l’adhésion systématique à l’universalisme, l’école française d’économie politique puis l’école de géographie ont proposé une étude réaliste des échanges entre les nations. La vision mondiale portée par François Guizot, Frédéric Bastiat ou encore Alexis de Tocqueville est en opposition avec la pensée des idéalistes, notamment dans leur opposition à la colonisation. Durant la période coloniale, le maréchal Lyautey su tenir compte des différences culturelles des peuples et s’appuyer sur les spécificités du Maroc pour assurer son développement économique sans porter atteinte à son identité historique.

L’école française de géographie, initiée par Paul Vidal de la Blache, a ancré ses recherches dans l’étude première du terrain géographique et de l’occupation humaine ; une étude réaliste et critique qui n’a jamais cessé d’exister en dépit de la prééminence du courant idéaliste.

La fin du monopole du dollar, la mise en place d’une zone monétaire chinoise, le combat contre les normes juridiques américaines, la volonté chez certain de bâtir un empire islamique, le rejet des cultures européennes pour la redécouverte des cultures locales sont autant de manifestation de la fin de l’universalisme. Nous revenons ainsi au début du XIXe siècle, quand le monde comptait plusieurs empires et que l’Europe ne l’avait pas encore conquis, mais avec la technologie et la modernité technique du XXIe siècle. La fin de l’universalisme n’est donc pas un retour en arrière mais une continuation de l’histoire.

Jean-Baptiste Noé (Institut des Libertés, 29 avril 2022)